ISBN 9788887852332

233 pagine / 15×21 centimetri

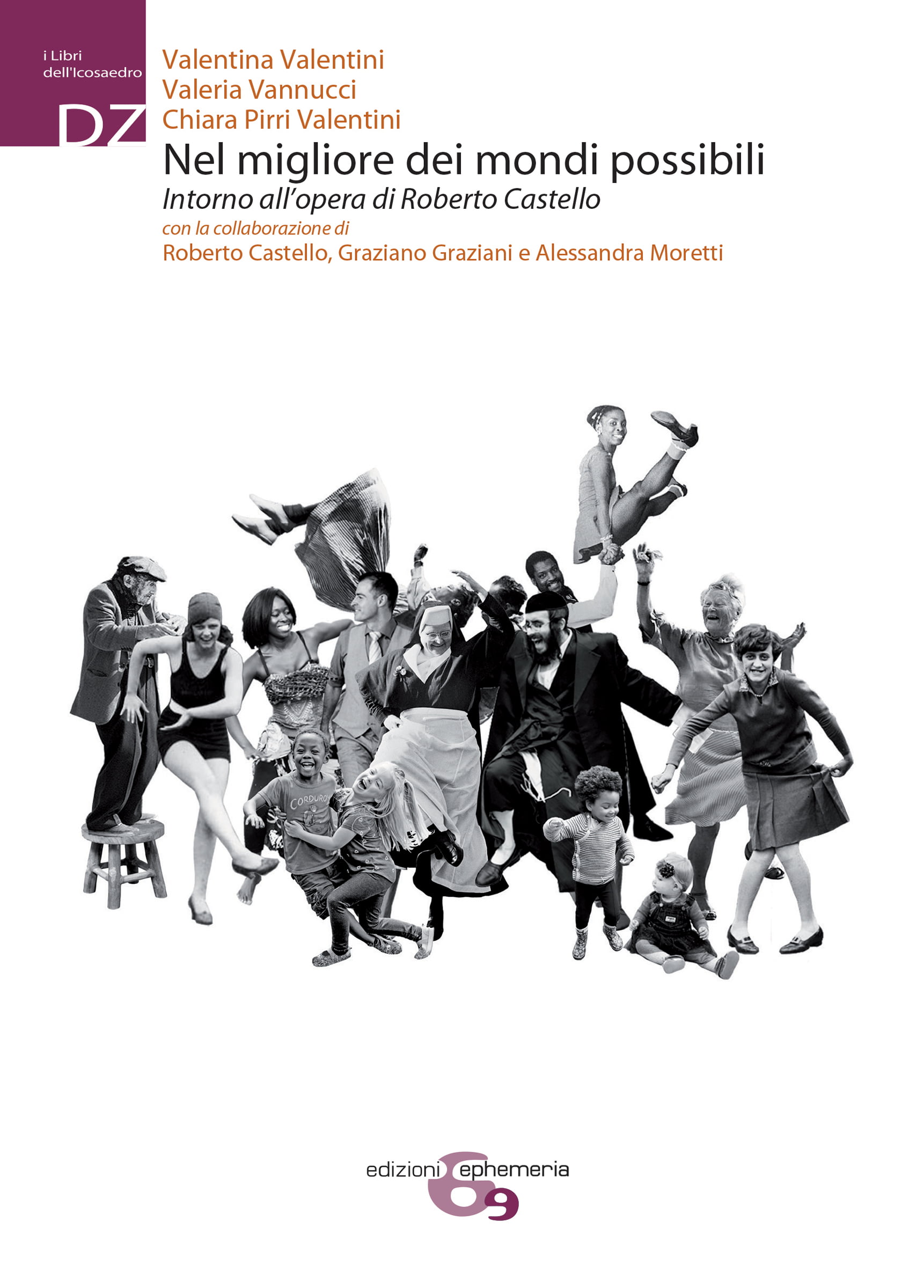

Nel migliore dei mondi possibili. Intorno all’opera di Roberto Castello

24,00€

93 disponibili

93 disponibili

Descrizione

Nel migliore dei mondi possibili.

Intorno all’opera di Roberto Castello

ISBN 97888878552332

233 pagine / 15×21 centimetri

Dalla presentazione di Andrea Porcheddu su Gli Stati Generali:

“Quando si pubblica un libro che dà conto dell’avventura umana e creativa di un artista è sempre una festa. Tanto più lo è se quel libro è il primo, la prima occasione per riflettere su un viaggio nel mondo della danza e del teatro ultradecennale. Ben venga dunque questo libro: “Nel migliore dei mondi possibili”, curato da Valentina Valentini, Valeria Vannucci e Chiara Pirri Valentini, edito da Ephemeria, nell’ambito della collana I Libri dell’Icosaedro diretta da Eugenia Casini Ropa e Antonello Andreani. E racconta, questo volume – con testimonianze diverse – il lavoro di Roberto Castello, Alessandra Moretti e la compagnia ALDES. Si tratta, va detto subito, di una pubblicazione molto ben strutturata, si potrebbe dire necessaria: davvero aperta ad ampie prospettive, nella pluralità di voci e interventi che spiegano, illustrano, commentano, contestualizzano, assieme ad apparati scientifici decisamente approfonditi. E sono davvero da leggere le interviste agli artisti; i saggi, oltre che dei curatori, di Alessandro Pontremoli, di Massimo Marino, Alessandro Bertinetto, Danila Blasi, Gabriele Rizza, Graziano Graziani.

Ben venga, insomma, perché va a riempire un vuoto piuttosto inspiegabile, vista la storia e le produzioni di ALDES. In occasione della presentazione del libro, mi sono lasciato andare ad alcune considerazioni, che riporto qui, in forma più compiuta.

E parto da due affermazioni colte nella intervista a Alessandra Moretti e Roberto Castello. Interrogati su quale fosse lo spettatore ideale, rispondono:

Moretti: “il macellaio”, Castello: “il dentista”.

Allora già qui si apre uno scenario interessante, direi gratificante per noi spettatori professionisti. Una visione che fa piazza pulita di decenni di elitismo culturale della cosiddetta avanguardia teatrale o di danza. Non a caso, poco dopo nella discussione, Castello cita, sempre a proposito di avanguardia, la visione kamikaze di Freak Antoni, ovvero il paradosso contestatario che ha segnato ironicamente la dialettica tra artista d’elite e il famoso pubblico di merda.

In questo senso trovo che il viaggio di Aldes nel sistema culturale italiano ed europeo sia uno dei picchi politici di una robusta sinistra, ormai rara, cui guardare in vista di un necessario riassetto dell’impianto socioculturale della nostra società. Parlare a tutti, non è male come obiettivo.

E non è un caso che, nei progetti recenti, il gruppo abbia rilanciato non solo il concetto di Ballo come pratica popolare condivisa, ma abbia ritrovato una essenzialità di ricerca proprio nell’aprirsi a fasce di pubblico spesso escluse dalle elucubrazioni filosofiche di tanta danza contemporanea, soprattutto italiana. Ormai, per fare il coreografo serve un master in estetica o in teologia. Di fatto, invece, Castello e Aldes ritrovano uno spirito agit-prop, muovendosi, portando non solo le proprie creazioni, ma il proprio mondo nell’entroterra toscano, laddove appunto la danza contemporanea è concetto astratto, ostico. Penso alla scena della balera di “Cioni Mario di Gaspare fu Giulia”: momento epico per raccontare il distacco dalla “cultura alta” di una maggioranza di “ignoranti” nel senso etimologico del termine, ossia che ignorano, che non sanno l’esistenza, a fronte di una minoranza di edotti.

La vocazione democratica di Aldes – a fronte di un certo conclamato autoritario stile coreografico di Castello – si riverbera poi in operazioni che chiamano in causa anche l’incontro con forme culturali altre, diverse ma non distanti, come è stato nel caso del fantastico e travolgente Mbira, vera comunione di culture all’insegna di una danza coinvolgente, e solo apparentemente facile (penso al gran lavoro delle interpreti in scena, non per noi che goffamente ballavamo in platea).

Questo desiderio di agire radicalmente sul territorio lucchese, sede della compagnia, porta poi ad altre considerazioni.

Dice ancora Alessandra Moretti: “noi siamo sempre in periferia, a prescindere” (anche per la programmazione nazionale, per il pubblico), e, rincara Castello, questo per “scelta e non casualità”.

Ora, io non sono del tutto d’accordo con De Marinis quando scrive, in un recente e appassionato saggio, che tutte le rivoluzioni teatrali sono periferiche, non cittadine (se per molti aspetti l’affermazione è condivisibile, è altrettanto confutabile con un numero infinito di esempi, di cui pure De Marinis tiene ovviamente conto, dalle cantine romane alla casina Liberty di Dario Fo e Franca Rame a Milano, dall’off Broadway del Living alla Berlino di Brecht o alla San Pietroburgo di Mejerchol’d) però è vero che, nel caso di Aldes, questa marginalità geografica muta la periferia in capitale. Insomma, siamo tutti o quasi andati a Porcari, sede della Compagnia, a vedere quel che accadeva. Saremmo andati a Porcari per altre ragioni? Direi di no. Forse a Lucca sì, al teatro del Giglio magari, dovremo andare, ma non in quelle lande, a dormire nella “mitica” foresteria allestita e attrezzata dalla compagnia.

Dunque, il lavoro di Aldes ha reso centrale una marginalità. E questo non può non ricordami, per le tante assonanze, il viaggio incredibile di Leo de Berardinis e Perla Peragallo a Marigliano. Anche qui una scelta radicale di periferia (a prescindere, per riprendere quell’espressione di Alessandra Moretti che farebbe felice Totò, e con lui anche Leo de Berardinis).

Ma l’assonanza è non solo nella scelta dei codici (allora la sceneggiata, oggi il ballo di sala), ma anche in quella che per Leo era “l’ignoranza”, si parlava di teatro ignorante, e che nella visione di Roberto Castello potrebbe rintracciarsi nel concetto, continuamente smentito, di “bellezza”.

Ora, per quanto Aldes vanti una compagnia di infinita bellezza, il lavoro è piuttosto una sistematica, decisa e ironica demistificazione del bello, una ironica negazione del bello prevedibile, armonico, simmetrico. Penso ai corpi affaticati di “In Girum”, dirompente e bellissimo spettacolo recente; penso ai volti continuamente mobili in espressioni e ammiccamenti delle danzatrici; penso all’ironico distacco, fino alla parodia, di Roberto e Andrea Cosentino in “Trattato di Economia”, feroce requisitoria sui meccanismi del Capitalismo. Oppure penso ancora alla paradossale negazione stessa della creazione artistica che è “Nel disastro” (ma su questo tornerò tra poco).

È una “Drammaturgia del disincanto” (cito dal saggio di Valeria Vannucci) che però non ha, non mi sembra abbia mai le caratteristiche né della rassegnazione né tanto meno della resa: il disincanto di Aldes è attivo, è consapevolezza lucida del sistema, delle sue contraddizioni. E c’è una via – forse via negativa, ma aperta e percorribile, per rendere vitale il disincanto. Dice ancora Castello, citato da Valentina Valentini: “Andare a teatro è un atto in sé politico, è sottrarsi per un attimo alla pervasività dei Media”. In questa temperie, lo spettacolo arriva certo come coronamento di una presa di posizione dello spettatore, ma dunque non in un cupio dissolvi, semmai in una umana, umanissima, empatia che fa dello spettacolo il tempo sospeso di un confronto con la sconfitta, con la ferita, con la difficoltà, la fatica.

Però, e vale la pena rifletterci, ci dice James Hillman che “Il bisogno che ha la psiche di bellezza è fondamentale”. Allora qui si apre un altro aspetto che connota il percorso di Aldes. Sempre Hillman afferma che all’umanità serve oggi più che mai (e lo aveva scritto ben prima del lock down) un “Luogo per il corpo. Luoghi dove i corpi si vedono, sono in contatto. L’intimità è di importanza cruciale”. Ecco: Castello, demistificando la bellezza, l’ha ricreata in un altrove urbano e umano; ha ritrovato e reinventato, in un afflato non solo filosofico ed estetico, ma politico, la necessità di partecipare alla danza, di ballare assieme, di dare vita a comunità (in scena) per creare bellezza condivisa con il pubblico, con ogni singolo spettatore. Con un approccio alla creazione che è sempre, eminentemente e consapevolmente, politico. Scavallando costantemente codici e stili, inquadramenti ministeriali e categorie critiche, Aldes trova nello stare assieme il nucleo fondante del politico, di un “Bello-Politico”.

E qui arrivo, velocemente, al citato “Nel Disastro”, che è una geniale auto-diffamazione (direbbe Peter Handke o direbbe, a noi più caro, il compianto Simone Carella), una ironica messa in mostra di sé nell’impossibilità, una ostensione della creazione nel momento della negazione per cause esterne, fino a diventare amara consapevolezza (ecco torna il disincanto), ma feroce denuncia di un sistema marcio.

Castello porta lo spettatore nella vertigine della contraddizione sociale, politica, economica, umana di un Paese che non favorisce (per usare un eufemismo) le arti e la cultura. Esercita una sovversione, è uno scandalo conclamato. È il momento in cui il performer si racconta senza reticenze per quello che è il fallimento del sistema in cui vive e lavora.

E mi piace chiamare in causa Byung-Chul Han, «La salvezza del bello». Scrive: «l’arte, per manifestarsi ha bisogno di ferita, altrimenti non c’è poesia non c’è arte, non c’è la possibilità di interrogarsi (…) Si potrebbe anche dire che la ferita è il momento di verità del vedere».

Ecco quindi l’ultimo tema che vorrei trattare. Oltre l’ironia, oltre il disincanto, oltre il mascheramento (come sostiene in modo appropriato Massimo Marino nel suo intervento nel libro) a me sembra che – almeno per le produzioni che ho avuto la fortuna di vedere – la creazione di Aldes è un teatro che offre allo spettatore una verità del vedere. La possibilità di un confronto – libero, aperto, non contaminato da pregiudizi estetici o ideologici – in cui il danzatore, la danzatrice, il performer, si fanno interpreti e testimoni di una struggente narrazione “poetico-politica”, come avrebbe detto Pasolini, che possiede la grazia di una proposta delicata, di un invito a vivere assieme con la consapevolezza del mondo. Negli spettacoli di Castello si avverte spesso un senso di rumorosa solitudine, di amaro abbandono, di malinconico stare al mondo, di angoscia esistenziale. Ma al tempo stesso, pulsa l’invito a passare, direi, evocando ancora Hillman, dal “cogito ergo sum, al convivo ergo sum”. Ovvero dalla autoreferenzialità di un pensiero singolare e chiuso, alla convivenza e alla condivisione come forma di vita possibile.

Insomma, come tutti i grandi anti-moralisti, Castello è un moralista: qualcuno capace di fare la morale alla morale corrente. Qualcuno che ha una visione morale, etica, dell’agire artistico, sociale e politico. Diceva Karl Krauss: “la morale corrente è criminale”. Sempre e comunque e dovunque, intendeva il grande intellettuale viennese. Aldes esercita un tradimento rispetto alla criminale morale corrente, devia, porta via, mostra altre prospettive. Ora evidentemente non siamo “nel migliore dei mondi possibili”, molto più probabilmente siamo ancora completamente “nel disastro”.

Ma quel che mi piace pensare è che si possano trovare tracce evidenti di una azione creativa che affronta in modo complesso la realtà. E che non bisogna avere timore di pensare intellettualmente ai problemi della creazione teatrale, di integrarli in un orizzonte socio-politico. Non bisogna rinunciare a cambiare la natura della convivenza umana, ma non opponendo propaganda a propaganda (urlo a urlo) piuttosto esercitando l’arte dello smascheramento, la razionalità, la distanza ironica, il pensiero critico, che va difeso dalle semplificazioni, dagli appiattimenti, dalle ubriacature, dalla nebbia.

Se ne ritrovano ampi frammenti anche nello spettacolo Inferno presentato in prima nazionale al Romaeuropa Festival: spettacolo che si libera, per fortuna, dall’ennesima celebrazione dantesca. In una rutilante e forzatamente sorridente corsa al massacro, la compagnia – corpi tutti diversi, strani, unici – si muove in scenari virtuali che sono sfondo di mondi lunari illuminati da freddissimi fuochi d’artificio o in asettiche sale da museo dove pure le statue fuggono, e dove una improbabile guida tenta, in un grammelot incomprensibile, di spiegare l’arte contemporanea. Sono briciole d’umanità, mucchietti d’ossa che continuano a danzare ben sapendo che la festa è da tempo finita. Jean Paul Sartre diceva “L’inferno sono gli altri”. Di fronte a questa ampia ora di frenesie e follie, di esibizioni e travestimenti, di scene quotidiane e di ossessivo girare in tondo, ci troviamo come quell’umanità che fa capolino in uno dei quadri che compongono lo spettacolo: in ciabatte e bigodini, in vestaglie e mutandoni, esseri mostruosi ai nostri stessi occhi, sconfitti nei desideri, nei sogni, negli amori prima ancora di iniziare. La terra sussulta, nel video che è panorama dei virtuosismi “sterili”: loro continuano a danzare ancheggiando e dimenandosi al ritmo frenetico di una discomusic ossessiva. Nulla è normale, in questo mondo: le cose accadono anche se non le vogliamo.

Lo spettacolo, che pure ha diviso il pubblico – tra entusiasti e indignati, e ben venga – lascia con l’amaro in bocca: a cosa abbiamo assistito? Cosa è quel mondo e cosa è il “nostro”, di noi che siamo seduti comodi in platea? Cosa abbiamo davanti? Restiamo incerti e divertiti, spiazzati e un po’ commossi, provando a capire.

Fino a che un grosso frigorifero da dittatura del consumismo non precipita come il moloch di Odissea nello Spazio a proibire ogni speranza, richiamandoci brutalmente alla realtà. Restiamo così, nel palcoscenico delle nostre piccole vite. E il sipario, alla fine, continua a non chiudersi.”